2026年7月19日,纽约大都会人寿体育场,能容纳八万两千人的球场没有一丝空隙,人潮如一块被过度浸染的、沉重到拧出水的深蓝色与白底红条纹的巨毯,空气稠得能用刀子切开,每一次呼吸都带着铁锈与草屑的灼热气味,第九十四分钟,加时赛的补时如沙漏中最后几粒不肯坠落的沙。

比分是2:2,一场足以让足球史痉挛的拉锯战,法国队潮水般的攻势在最后三分钟奇迹般地被阿根廷用血肉之躯筑起的堤坝拦住,皮球安静地躺在阿根廷禁区弧顶偏左的草皮上,像一个过于滚烫而无人敢率先触碰的炭块,那个位置,距离球门7米。

主裁判的哨音响了,短促,尖锐,但在席卷全场的、海啸般的轰鸣中,它微弱得像一根针掉进熔岩里——没有人听见,法国队获得了一个直接任意球,时间,连同地球上每一双注视此地的眼睛,被粗暴地按下了暂停键。

法国队的头号点球手、任意球专家,在五分钟前一次奋不顾身的冲撞中,正抱着左膝在底线外翻滚,脸埋在草里,队医用绿色的喷雾剂在空中划出徒劳的弧线,替补席一片死寂,教练的额头抵着战术板,手指捏得发白,需要一个人,需要一个名字,需要一个在星球数十亿观众的凝视下,将三届世界杯的恩怨、长达一百二十分钟的疲惫、民族如山的情感,压缩成一脚呼吸的勇士。

米克尔·奥亚尔萨瓦尔摘下了左手的手套。

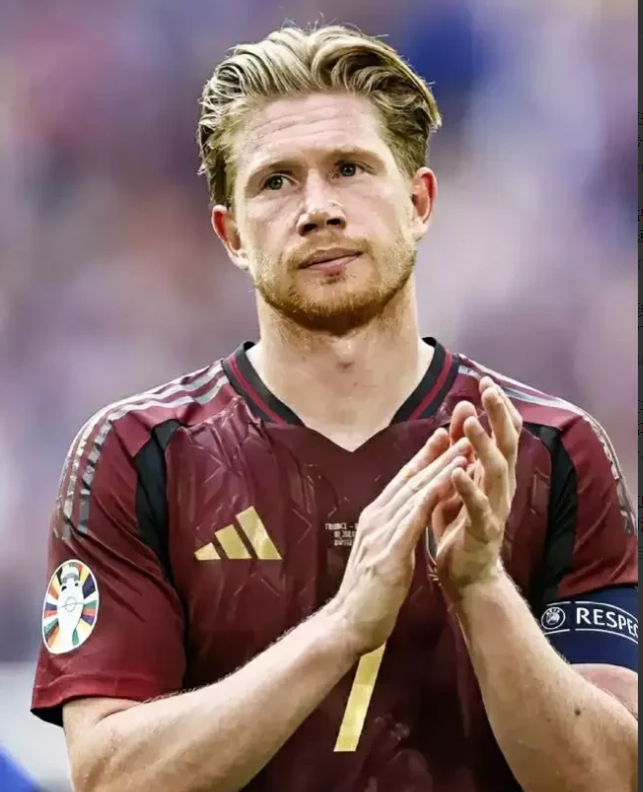

这个动作很轻,甚至有些慢条斯理,与周围崩裂的时空格格不入,他弯腰,把手套仔细放在草皮上,拍了拍,然后他走向皮球,步态平稳,仿佛不是走向一个可能决定国家命运的点球点,而是走向皇家社会训练基地里那个被他踢了成千上万次的、熟悉的定位球位置,电视转播镜头贪婪地贴上他的脸,没有怒吼,没有拍打胸膛,没有标志性的、戏剧性的祈祷手势,他的面容是一种彻底的平静,一种近乎透明的空白,只有嘴角抿成一条向下、坚忍的直线,汗水浸透了他铂金色的额发,几缕贴在眉骨,下面是一双冰蓝色的眼睛,里面映不出漫天飞舞的彩带,也映不出人海中任何一张疯狂的面孔,只映着前方——那颗皮球,那道由四名阿根廷巨人组成的人墙,以及人墙缝隙后,门将那双因极度专注而几乎暴凸的、颤抖的眼。

记忆的闪回在全世界球迷脑中炸开,但偏偏没有掠过他的意识,人们记得的,是四年前卡塔尔那个寒冷的夜晚,替补席上那个裹着厚外套、眼神茫然的青年,看着队友们在点球大战的烟火中狂喜,自己却像一个走错片场的观众,人们记得的,是本届世界杯小组赛对阵丹麦,他踢飞的那个单刀,赛后社交媒体上山呼海啸的“软脚虾”标签,人们记得的,是他整个职业生涯的“稳定”与“勤勉”,那些漂亮却总差最后一击的数据,那个永远在“天才”与“顶级”的讨论中被礼貌性提及,又迅速被遗忘的名字。“体系球员”,“缺乏决定性瞬间”,评论家们如此盖章。

这些声音,此刻都死了,世界只剩下一种声音:他自己血管里血液奔流的低鸣,沉重、缓慢,像地壳深处岩浆的蠕动,他听不见身后队友粗重如风箱的喘息,听不见看台上那首走到副歌部分、已然嘶哑走调的《马赛曲》,听不见教练席压抑不住的、牙齿打颤的咯咯声,他走进了自己绝对的寂静里。

他后退,丈量步子——五步,不多不少,弯腰,重新系了系左脚早已系紧的鞋带,这个动作引来阿根廷人墙一阵愤怒的骚动和吼叫,试图用噪音的匕首刺破他的专注茧房,他直起身,恍若未闻。

时间重新开始流动,裁判的哨声,这一次,他“听”见了,不是通过耳膜,而是通过足弓传递上来的、草皮的震颤,他启动,助跑,步伐像用最精密的仪器计算过,每一步都踏在心跳的间隙,最后一步,左脚踏定,身体向右侧倾斜出一个违反力学常识的角度,像一张被拉满的、绷紧到极限的硬弓,右腿摆动,不是怒射,而是鞭打,脚内侧精准地包裹住皮球中下部。

那一瞬间,镜头捕捉到一些无法用战术板解释的东西:他闭了一下眼睛,不是恐惧的闭眼,而是一种交付,一种将全部意志、全部练习场上的十万次重复、全部未被言说的野心与忍耐,都灌注于这一脚后的,彻底的放空。

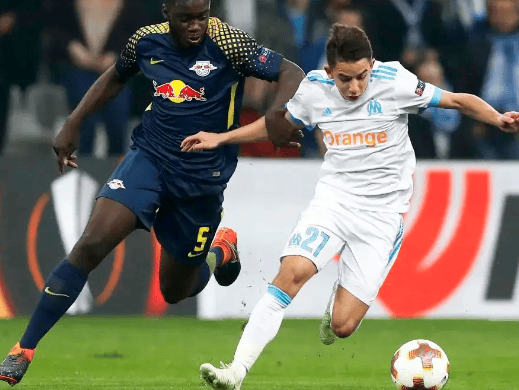

皮球离地,它没有描绘出教科书般的“贝克汉姆弧线”,也没有爆炸般的“C罗电梯球”,它以一种谦逊却坚决的旋转,划出一道低平的、微微内旋的轨迹,像一柄被月光淬炼过的银色匕首,它绕过了最高点起跳的人墙最外侧那个的腋下,在即将被门将舒展到极限的指尖够到的前一刻,急速下坠,亲吻草坪,然后弹起,钻入球门右下角——那个理论上唯一可能的、毫米级的缝隙。

网窝颤动。

先是死寂,绝对的、真空般的死寂,仿佛那个进球抽干了整个球场的空气,连奥亚尔萨瓦尔自己都站在原地,没有奔跑,没有庆祝,只是看着球门的方向,仿佛在确认某个遥远梦境的结果。

声浪,足以撼动大陆架的声浪,从八万两千个喉咙里,从法兰西每一条街道的酒吧里,从所有被蓝色点燃的屏幕前,爆炸开来,队友们从四面八方将他扑倒,叠成一座狂喜的、哭泣的、语无伦次的人山,他躺在最下面,脸上终于有了一丝表情——那不是狂喜,而是一种巨大的、婴儿般的茫然,以及茫然深处,一丝如释重负的、颤抖的裂隙,他抬起手,不是指向天空,而是捂住了自己的眼睛。

2026年世界杯决赛,第94分17秒,米克尔·奥亚尔萨瓦尔,这个总在关键时刻“缺席”的名字,用一记听不见哨声的任意球,改写了哨声之后的历史,他站出来的,不仅仅是一个任意球,而是一个被低估的魂魄,在命运最喧嚣的篇章上,签下了自己沉默而致命的姓名。

今夜,世界记住了那记听不见的哨声,更记住了哨声之后,那抹划破天际、无可替代的弧光。

网友评论

最新评论